die Einsamkeit der Jugend

(zu "meiner" Zeit hießen die Bands nur anders, nämlich z.B. "Joy [?] Division" oder "Laibach")

Damit hier kein einseitig depressiver Ton aufkommt:

Jugend, das ist natürlich auch

wilde Ausgelassenheit

und "17 Jahr, blondes Haar, so stand sie vor mir".

Umgekehrt sind

wilde Ausgelassenheit

und "17 Jahr, blondes Haar, so stand sie vor mir"

natürlich oftmals nur "feuchte Träume alter Sücke", also nachträgliche Romantisierung: man(n) projiziert auf die Jugend, was man(n) selbst verloren oder verraten hat.

Viele Jugendliche sind aber "mal so, mal so".

Jedes Schülergedicht ist mir mindestens so lieb wie ein Meisterwerk von Goethe. Hauptsache, die SchülerInnen schreiben überhaupt - und ich empfinde nur respektvollen Dank, dass sie mich ab und zu an ihrem Seelenleben teilhaben lassen.

Ich werde mich also hüten, "unausgegorene" Gedichte negativ zu kritisieren, denn ich hätte Angst, dass damit das erste zarte Blümchen endgültig zertreten würde.

Wenn SchülerInnen aber selbst Gedichte schreiben, fallen diese oftmals schwer (wenn nicht gar schockierend) negativ aus - und überhaupt haben Eltern und LehrerInnen oftmals keinen blassen Schimmer, in welch düsteren Welten (Rockmusik, Filmen) Jugendliche sich rumtreiben.

Was SchülerInnen oftmals noch fehlt, ist die Selbstkontrolle beim Schreiben: sein eigener schärfster Kritiker zu sein, d.h. sich keine Klischees und kein Selbstmitleid durchgehen zu lassen.

SchülerInnen hatten bei mir mal die Aufgabe, irgendein selbstgewähltes Gedicht angemessen vorzulesen.

Es wurden überhaupt nur abgründige Gedichte quer durch die Weltliteratur vorgelesen - und nachher herrschte Totenstille.

Man kann sich fragen, inwieweit Schule überhaupt die Probleme Jugendlicher aufnehmen kann und soll. Eine alleinige Orientierung an solchen (vermeintlichen) Problemen ("Lebens- und Jugendnähe") scheint mir sogar bloße Anbiederung zu sein - die die SchülerInnen auch gar nicht wollen, ja sogar verachten.

Aber wo denn in der Schule wird mal die zumindest phasenweise typische Einsamkeit und Selbstverachtung der Jugend aufgenommen und behandelt

(und zwar nicht "von oben herab": die Lehrkraft war auch mal jung, hat auch mal darunter gelitten)?

Wo in der Schule kommen solche Texte vor

(und dabei müssen es ja nicht mal [literarische] Texte sein und ist nicht nur das Fach Deutsch gemeint):

Marcel Viau verließ um fünf Uhr das Architekturbüro in Bayeux, wo er den ganzen Tag Blaupausen anfertigte. Die Geschäfte waren erleuchtet, und auch die Gaslaternen brannten. Marcel mußte erst durch eine dunkle Gasse laufen, bog dann in die Hauptstraße ein, gelangte in eine ruhigere Gegend und verschwand unter dem Torbogen eines großen Gebäudes.

So ging das Tag für Tag. Wegen seiner Arbeit bei dem Architekten kam er einige Minuten zu spät zur Zeichenstunde. Auf Zehenspitzen zwängte er sich zwischen seinen Kameraden hindurch an seinen Platz. Es war ein großer Raum, und die mit Reflektoren ausgestatteten Lampen warfen harte Lichtkegel auf die Tische mit den weißen Papierbogen.

Es war eine Welt für sich, weit entfernt von der Stadt Bayeux, von allem Leben draußen, eine Welt, wo ein paar junge Leute Tag für Tag zwei Stunden lang zeichneten, jeder unter einer Lampe, die nur ihn selbst, das Zeichenbrett, das mit Reißzwecken befestigte Papier, die Lineale, die Radiergummis und die Zirkel erhellte.

An den hohen und breiten Fenstern, wie man sie in öffentlichen Gebäuden findet, hingen keine Vorhänge, doch außer dem Dunkel der Nacht war nichts zu sehen, nur dann und wann, wenn es regnete, die silbrigen Tropfen auf den Scheiben. Auch die Raumtemperatur war nichtssagend, offiziell wie in Amtsstuben, Schulen und Museen. Man durfte keinen Mucks machen. Schon ein zu Boden fallendes Lineal verursachte einen furchtbaren Lärm, und wenn einer einen Bleistift spitzte, hörte man das Schaben des Messers zehn Meter weit.

Hie und da wandte sich einer um, da er einen Schatten hinter sich spürte. Den Betroffenen überlief es kalt, und er wartete reglos, mit angehaltenem Atem auf den grausamen Spruch des Lehrers, der vorsätzlich in Schuhen mit Gummisohlen herumging.

Drei Jahre lang hatte Marcel Viau sich redlich geplagt, und auch jetzt noch, mit seinen siebzehn Jahren, gab er sich alle Mühe. Freilich war ihm jedes Selbstvertrauen, jede Hoffnung abhanden gekommen, denn er wüßte schon, was er von der tonlosen Stimme des Lehrers zu gewärtigen hatte:

"Viau, Sie sind aber auch wirklich ein Vieh."

Dieser Kalauer war natürlich ein gefundenes Fressen für sie! Auch sein zu dicker Kopf mit dem widerborstigen Haar, das unschöne Wirbel bildete, wurde bespöttelt. Seine Kameraden behaupteten, er r"che nach Brackwasser und man könne nur in einem Abstand von fünf Metern von ihm arbeiten.

Trotzdem mußte er es hier weiter aushalten, da es zu spät war, um etwas anderes in Angriff zu nehmen, und sein Vater sich auf diese Ausbildung versteifte. Eigentlich war es weniger die Schuld des alten Viau als die seines Grundschullehrers, der vor vier Jahren erklärt hatte:

"Marcel ist zeichnerisch sehr begabt..."

Da er kein Fischer werden wollte und die Familie damals ein wenig Geld hatte, ohne damit zu rechnen, daß es einmal anders werden könnte, wurde beschlossen, ihn zum technischen Zeichner ausbilden zu lassen.

Was er nun eigentlich zeichnen sollte, wüßte niemand genau! Das hatte Zeit! Die einen zeichneten Schiffe, die anderen Maschinenteile, irgend etwas würde sich schon finden!

Marcel war gewachsen. Sein Kopf hatte an Umfang noch zugenommen. Er trug lange Hosen ohne Bügelfalte, und seine Schuhe waren ihm zu groß.

Jetzt mußte er bis sieben Uhr unter seiner Lampe ausharren, unbeweglich über das Papier gebeugt, dessen Widerschein ihn blendete.

Zwischen sieben Uhr und Viertel vor acht erwartete ihn eine weitere Tortur, die den anderen Schülern erspart blieb, denn sie brauchten nur noch heimzugehen.

Marcel aber mußte auf den Bus nach Port-en-Bessin warten. Er war hungrig. Er hatte kein Geld, um ins Cafe zu gehen, wo geräuschvolles Treiben herrschte, wo die Leute im Licht und in der Wärme saßen.

Er wanderte umher, betrachtete Tag für Tag dieselben Auslagen, ohne je einen anderen Weg einzuschlagen. Doch durch seinen Kopf schwirrten Gedanken, von denen keiner etwas ahnte, weder sein Vater noch sein Arbeitgeber, der ihn oft als degeneriert bezeichnete, und schon gar nicht sein Zeichenlehrer, der ihm bei jeder Gelegenheit eine düstere Zukunft prophezeite.

Obwohl er schon etwas über siebzehn war, kaufte er Bonbons für ein paar Sous. Er ließ sie so langsam wie möglich im Mund zergehen. Um Viertel vor acht stieg er in den schwach erleuchteten Bus, setzte sich auf einen der hintersten Plätze. Bevor das Gefährt Port-en-Bessin erreichte, hielt es noch an zwei oder drei Gehöften an.

Wer hätte wohl vermutet, daß Marcel mit seinem dicken Kopf und dem bleichen Gesicht für die ganze Welt nur Haß empfand?

Der Bus hielt gegenüber dem >Cafe de la Marine<, aber um diese Zeit waren die Vorhänge zugezogen, und man mußte schon ganz nahe an die Fenster herantreten, um durch die Schlitze zu sehen.

Fischer bevölkerten den Raum," es waren mindestens drei Tische. Meist rauchten sie nur ihre Pfeife und klönten. Auch Vater Viau war da, er saß gleich an der Theke, immer am selben Platz, und stets hatte er einen Kaffee mit Schnaps vor sich stehen.

Wieviel er davon trank, vor allem in der letzten Zeit, war nicht festzustellen, aber sein Schnurrbart roch kräftig nach Rum, und sobald es Abend wurde, duldete er keinen Widerspruch mehr.

Auch Marie war im Cafe. Sie wirkte ruhig und gelassen. Ohne zu lächeln, aber auch ohne jede Ungeduld bediente sie die Männer, als wären sie große Kinder, blieb bei ihnen stehen und hörte ihren Reden zu, dann ging sie wieder zur Theke, um Tassen oder Gläser nachzufüllen.

Marcel plagte der Hunger, er mußte heim zum Essen. Sie wohnten am Ende des Hafenbeckens, gleich neben dem Mechaniker. Das noch fast neue, mausgraue Haus mit den weißen Fensterrahmen hatte Vater Viau gebaut.

Hinter der verglasten Haustür war die Gardine zugezogen, die das Licht hindurchschimmern ließ. Sie führte direkt in die Küche, wo Marthe am Eßtisch auf ihn wartete. Dort befand sich nur noch das Gedeck für den Bruder, denn Vater und Tochter hatten bereits gegessen.

Warum war seine Schwester nicht wie alle anderen Mädchen, sondern ein taubstummes Wesen, das immerfort schwachsinnig lächelte?

Er konnte nicht mit ihr sprechen. Durch Zeichen gab sie ihm zu verstehen, ob der Vater gute oder schlechte Laune hatte, doch meist war er verstimmt. Mit aufgestützten Ellenbogen schlürfte Marcel geräuschvoll seine Suppe, denn er sah keinen Grund dafür, sich irgendwelchen Zwang anzutun. Es gab aufgewärmten Fisch und zum Nachtisch Apfelmus oder eine gekochte Birne. Schon allein beim Anblick von gekochten Birnen wurde ihm übel!

Nach dem Essen verließ er das Haus. Ihm war noch trauriger zumute als in Bayeux, und er hatte entsetzliche Angst davor, seinem Vater zu begegnen, der sich anmaßte, ihm den abendlichen Ausgang zu verbieten.

Man hörte den Atem des Meeres, das Getöse der gegen die Kaimauern brandenden Wellen, das Knarren der Blockrollen. Außer den sechs Gaslaternen und einem Dutzend erleuchteter Fenster war nicht das geringste zu sehen.

Er ging denselben Weg wie alle Abende, blieb bei der Drehbrücke stehen und verbarg sich im Schatten, um den Moment abzupassen, in dem sich die Tür zum >Cafe de la Marine< einen Spaltbreit öffnen würde.

Er wartete auf Marie, auf Marie, die nicht kam, die seit dem Tod ihres Vaters, seit dieser Mann aus Cherbourg unaufhörlich in Port herumstrich, kein einziges Mal mehr gekommen war.

Reglos, den Rücken ans eiskalte Geländer gepreßt, hing er bitteren und fürchterlichen Gedanken nach, gräßliche Pläne reiften in seinem Kopf, die er niemandem hätte anvertrauen können, wie zum Beispiel die Vorstellung, sich ins Wasser zu stürzen oder in Maries Zimmer zu schleichen, dessen rundes Mansardenfenster er von hier aus sehen konnte.

Er hatte auch erwogen, einmal diesem Chatelard aufzulauern, ihn anzurufen und zu bedrohen, ihm ganz offen zu sagen - warum eigentlich nicht? -, daß er Marie liebte, daß sie seine einzige Liebe war, sein einziger Lebensinhalt, das einzige, was er auf Erden noch besaß, während ihm, Chatelard, der doch alles hatte, was sein Herz begehrte, so ein junges Mädchen nichts bedeutete...

Bald weinte er in seinem dunklen Winkel, bald lachte er wieder höhnisch auf, und wenn er auf die andere Seite des Hafenbeckens hinüberblickte, wo das hölzerne Zollhäuschen stand, biß er die Zähne zusammen und ballte die Fäuste, weil sie sich noch vor einigen Tagen abends dort getroffen hatten. Ach, diese Abende waren manchmal so dunkel gewesen, daß sie einander überhaupt nicht sehen konnten!

"Bist du's?" hatte er dann geflüstert, ohne im geringsten daran zu zweifeln, daß sie es war, Marie in ihrem Schal und ihren Pantinen.

Und sie hatte unweigerlich geantwortet: "Ich bin zu spät dran..."

Jetzt befand sie sich dort hinter dem Vorhang, umringt von all diesen Männern, und ihm war es als einzigem verwehrt, dort einzutreten!

Stand nicht Chatelards Auto hinter einem Mauervorsprung? Würde dieser Mann jetzt auch noch in Port zu Abend essen und vielleicht gar hier übernachten?

Die Tür blieb verschlossen. Keiner ging hinein, keiner kam heraus. Er sah nur die gelben Vorhänge und durch die nackten Scheiben darüber den aufsteigenden Pfeifenrauch sowie das obere Stück eines Reklameschildes, das sich gegen die dunkelgeblümte Tapete abhob.

War das alles nicht furchtbar ungerecht? Durfte sich Viau das Recht anmaßen, den ganzen Abend in diesem Cafe zu trinken und seinem Sohn den Zugang zu verbieten? Dabei wollte er nur ganz kurz hineinschauen, um der Marie etwas zu sagen. War Marcel nicht der unglücklichste Mensch auf der Welt?

Sein Herz begann schneller zu schlagen, denn eben hatte sich die Tür geöffnet, aber nur so weit, daß er die Beine und Pantinen eines Fischers erspähte, während ein Mann ins Freie trat.

Es war kalt. Marcel war sich im klaren darüber, daß er sich auf seinem Wachposten eines Tages einen schlimmen Husten, wenn nicht gar eine Lungenentzündung holen konnte, wie seine Kusine aus Le Havre, die daran gestorben war.

Das käme ihm recht zupaß! Er litt einfach zu sehr! Doch plötzlich packte ihn die Wut, und ohne sich lange zu besinnen, rannte er los, überquerte die Straße, griff nach der Klinke, stieß die Tür auf, spürte die warme, mit scharfen Gerüchen geschwängerte Luft auf seinem Gesicht. Ihm wurde schwindlig.

Er konnte jetzt nicht mehr zurück. Kaum vermochte er die Dinge und Menschen im Raum zu unterscheiden. Vielleicht waren es sechs, vielleicht auch mehr Leute, die gleichzeitig sprachen. Er hastete durch das Cafe, hielt nach Marie Ausschau, konnte sie nicht finden, gelangte an die Tür zum Speisesaal, und endlich erblickte er das junge Mädchen, das sich ausgerechnet mit Chatelard unterhielt.

Es sah fast so aus, als würde sie lachen. Er aber war leichenblaß und rief mit einer Stimme, die er selbst nicht wiedererkannte:

"Marie!"

Sein Gesicht blickte ihm aus einem trüben, schwarz gerahmten Spiegel entgegen. Alles übrige nahm er nur verschwommen wahr, ausgenommen Maries Kleid und Schürze, das Befremden in ihren Augen, ihr Stirnrunzeln.

"Na sag mal, Bürschchen", dröhnte es hinter ihm.

Er wandte sich um. In diesem Augenblick erhob sich sein Vater schwerfällig von seinem Stuhl. Er erschien ihm noch größer und breitschultriger als sonst. Sein Schnurrbart war feucht, und in seinen Augen tanzte eine grimmige Flamme.

"Seit wann treibt man sich in deinem Alter in Kneipen herum?"

Das war reine Effekthascherei. Er wüßte, daß alle ihn ansahen und daß er die Lacher auf seiner Seite haben würde.

"Willst du wohl so freundlich sein und schleunigst machen, daß du nach Hause kommst?"

"Marie! ... Ich bestehe darauf, daß du einen Augenblick..."

Sie war gerade damit beschäftigt, den Tisch abzuräumen, an dem zwei Männer saßen, Chatelard und der Schulmeister.

"Was hast du gesagt, du Früchtchen?"

Wie eine Mauer stand sein Vater vor ihm, und Marcel mußte den Kopf heben, um ihm in die Augen blicken zu können.

"Ich bin jetzt alt genug, um zu wissen, was ich zu tun habe... "

"Was?... Was soll das heißen...?" "Marie!... Ich muß mit dir reden..."

Solche heftigen Auftritte hatte er sich schon in allen Einzelheiten ausgemalt, aber da war er immer allein im Dunkeln gewesen. Nie hätte er gedacht, daß derartige Dinge Wirklichkeit werden können. Seine Lippen zitterten. Es fehlte nicht viel, und ihm hätten die Zähne geklappert. Instinktiv hob er den Arm, um sich vor Schlägen zu schützen.

So unrecht hatte er nicht, denn eine Hand packte ihn am Ohr und kniff ihn so fest, daß er vor Schmerz aufschrie. "Mach, daß du nach Hause kommst, hörst du?... Mach, daß du heimkommst! Warte nur, ich werde dir schon noch Anstand beibringen..."

Ein paar Leute lachten. Marcel sah in Gesichter, die ihn mit unterschiedlichem Ausdruck anblickten, aber keiner ergriff seine Partei.

"Ich gehe nicht heim!" maulte er. "Ich will mit Marie reden..."

"Was fällt dir ein?"

"Ich sage, daß ich nicht heimgehe, daß ich überhaupt nicht mehr heimgehe... Ich sage..."

Krachend fiel ein Stuhl um. Marcel wich zurück, denn sein Vater drängte ihn mit seinem ganzen Gewicht zur Tür, wobei er ihm das Ohr verdrehte.

"Verschwinde, sage ich dir! ... Verschwinde, du ungezogener Bengel..."

Außer sich keuchte Marcel noch: "Marie! ... "

Er stolperte. Der Stoß war zu stark gewesen. Er machte zwei oder drei Schritte rückwärts, verlor das Gleichgewicht und stürzte mit dem Rücken gegen den Rand des Gehsteigs, blieb eine Zeitlang dort liegen, als wollte er seine Demütigung und seine Wut bis zur Neige auskosten. Dann erhob er sich.

Jemand hatte die Tür des Cafes geschlossen, und aus dem Inneren drang Stimmengewirr zu ihm.

Die lebendige dunkle Masse des Meeres verströmte einen eisigen Lufthauch. Marcel schlotterte vor Kälte, aber mehr noch vor Empörung, vor Ungeduld. Er hatte Fieber. Er redete vor sich hin, starrte dabei gebannt auf die drei hellen Rechtecke auf der anderen Seite des schmalen Kanals, die das >Cafe de la Marine< anzeigten.

"Sie kommt bestimmt nicht... Sie wird sich nicht getrauen zu kommen..."

Natürlich redete er von Marie, und Marcel hätte wohl kaum zu sagen gewußt, warum ihm ausgerechnet das Wort "getrauen" in den Sinn kam. Vielleicht weil er damit die Vorstellung einer Herausforderung verband? Eben war er ja selber von seinem Vater gedemütigt und vor die Tür gesetzt, in seinem Stolz gekränkt und körperlich mißhandelt worden, und er hatte sich nicht getraut, sich zur Wehr zu setzen!

Jetzt war es wahrhaftig an der Zeit, daß er jemandem Angst einjagte, der Marie zum Beispiel, die ja genau wüßte, daß er draußen auf sie wartete, und die sich auch nicht getrauen würde zu kommen.

Sie würde es nicht wagen, ihm gegenüberzutreten, aber vor allem wegen des anderen, dieses Chatelard, würde sie nicht kommen. Es wäre ihr peinlich, daß er denken könnte, sie liefe einem Buben nach.

So war das also im Leben! Inzwischen war das Meer angestiegen, und sein feuchter Atem, der mit dem Geruch von Fäulnis und Morast durchtränkt war, drang dem jungen Mann durch Mark und Bein. Hinter den Vorhängen redeten, tranken und lachten Menschen, lauter Rohlinge, die Marie ganz aus der Nähe betrachten, ihre Stimme hören durften und nichts Besonderes dabei empfanden.

"Sie wird sich nicht getrauen zu kommen! Ich hab's doch gewußt ... "

So ganz aufrichtig war Marcel auch wieder nicht, denn obwohl er sich mit solcher Energie vorsagte, daß sie nicht kommen würde, hegte er doch die heimliche Hoffnung, daß genau das Gegenteil eintrete.

"Sie kommt bestimmt nicht!"

Doch schließlich geschah das Wunder, und zwar auf die natürlichste Weise der Welt. Er traute seinen Augen nicht! Die Tür des Cafes wurde geöffnet, gleich darauf wieder geschlossen, und Marie zeichnete sich am Eingang ab. Sie blieb einen Augenblick stehen, um ihren Mantel über den Kopf zu ziehen, wie es die Mädchen in dieser Gegend bei Regenwetter zu tun pflegen.

Wie kam er nur darauf, daß sie bleich war, da sie doch so weit von ihm entfernt in der Dunkelheit stand? Sie blickte schnell nach rechts, dann nach links. Sie hatte ihn bestimmt nicht gesehen, da er von dem Zollhäuschen fast verdeckt war, dennoch lief sie los, rannte über die Straße, dann über die Drehbrücke, wo sie instinktiv in eine langsamere Gangart verfiel, weil ihre Schritte auf den Planken widerhallten.

Als sie nur noch zwei oder drei Meter von ihm entfernt war, rief sie ihn an, genau wie sonst:

"Bist du da, Marcel?"

Doch sogleich sagte sie ruhig, aber auch unnachsichtig: "Du bist wohl nicht mehr ganz richtig im Kopf!"

In der Dunkelheit wirkten die Gesichter plastischer, denn sie mußten ganz dicht aneinander herantreten. Es war, als würde die Haut phosphoreszieren. Marie hatte wohl bemerkt, daß Marcel anders dreinblickte als sonst. Sie runzelte die Brauen, zog den Mantel enger um ihre Schultern und sagte ungeduldig:

"Was ist bloß in dich gefahren? Soll ich vielleicht wegen dir meine Stelle verlieren?"

"Marie ... "

"Was soll das? Marie! Marie! Erstens will ich nicht, daß du ins Cafe kommst, ist dir das klar?"

"Und wenn ich darauf bestehe, daß du nicht wieder dorthin zurückgehst?" brachte er schließlich über die Lippen.

"Du hast überhaupt nichts zu bestimmen! Was ich tue, geht dich nichts an..."

"Marie! ... "

"Marie! Marie! Marie! Du kannst meinen Namen hundertmal sagen. Dabei kommt überhaupt nichts heraus!" Er stand ganz nah bei ihr, und doch wagte er nicht, sie zu berühren. Eigentlich war doch gar nichts geschehen, aber es schien ihm unmöglich, daß sie ihm noch einmal erlauben würde, ihre kleine rauhe Hand in die seine zu nehmen, seine Lippen auf ihren warmen Hals zu drücken.

"Ich bin unglücklich...", stammelte er unterwürfig.

"Du bist ein Kind! Weiter gar nichts!"

"Hast du denn vergessen..."

"bloß weil wir uns fünf- oder sechsmal in der Dunkelheit geküßt haben, bildest du dir ein..."

"Ich liebe dich!"

Er sprach ganz leise, so sehr erschätterte ihn dieser Satz. Sie aber hob die Schultern, ging überhaupt nicht darauf ein und blickte besorgt zum Cafe hinüber.

"Geh, red nicht so dumm!"

"Du hast gesagt, daß du mich auch liebst..."

"Wenn man das einmal zu einem Jungen gesagt hat, heißt das nicht..."

Ihm schwirrte der Kopf, und er bohrte weiter:

"Du liebst einen anderen, nicht wahr? Du liebst diesen Mann da..."

"Sei still, Marcel... Ich muß zurück, sonst suchen sie mich... Du mußt mir versprechen, mich in Ruhe zu lassen..."

"Gib's doch zu, daß du ihn liebst..."

"Du bist wirklich blöd..."

"Gib's doch zu..."

Instinktiv wandte sie sich zum Gehen. Doch es war bereits zu spät. Nun mußte sie bleiben, denn man vernahm das Knarren des schweren Eisenhakens der Drehbrücke, die eben geöffnet wurde. Weit hinten im Hafenbecken hatte ganz kurz eine Sirene aufgeheult, wie der Schrei eines Tieres in der Nacht. Eine schwarze Masse glitt nun den Kai entlang, ihre roten und grünen Blinklichter schienen die Häuser zu streifen.

"So ein Mist", stellte sie fest.

Noch dazu ging die Tür gegenüber auf! Ein Mann trat aus dem Cafe, und sie konnte das glimmende Ende seiner Zigarette sehen. Es war Chatelard, der sich den Anschein gab, nur ein bißchen Luft zu schnappen, der aber sicher nach Marie Ausschau hielt und schon einen Zipfel ihrer weißen Schürze, die vom Mantel nicht ganz verdeckt wurde, erspäht hatte!

Der Fischkutter kam näher. Mit kläglicher Stimme versuchte Marcel es noch einmal:

"So hör doch, Marie..." "Ich will nichts hören!"

"Ich weiß nicht, wozu ich noch fähig bin... Du mußt mit mir kommen... Wir gehen alle beide weg..."

Da sah sie ihm ruhig in die Augen und sagte: "Du bist wohl übergeschnappt!"

Als das Schiff die Durchfahrt zwischen den Molen passierte, hatte es sich gehoben, und jetzt, ganz in ihrer Nähe, wirkte es noch mächtiger. Mit Volldampf fuhr es in den Kanal ein, wo nur noch zwei Blinklichter zu sehen waren. Lautlos drehte sich die Brücke zurück.

"Marie! ... "

Gegenüber verweilte Chatelard noch einen Augenblick am Eingang, dann trat er wieder ins Cafe und schloß die Tür hinter sich. Gleich darauf war auch Marie dort angelangt. Sie drehte sich nicht einmal nach Marcel um. Sie ergriff den Türknauf. Dann verschwand sie im Inneren, wo es rauchig war, warm, geräuschvoll und lebendig.

[...]

Die Sache wurde nur bruchstückhaft ruchbar. Die einen wüßten dieses, die anderen jenes. Doch auch wenn man alle Einzelheiten aneinanderreihte, ergab sich nur eine lückenhafte Geschichte, genau wie zwei Jahre zuvor, als ein englischer Kohlendampfer den Hafen anlaufen mußte und es gegen Mitternacht zu einer Schlägerei gekommen war. Anfangs schien der Streit harmlos. Die herbeigerufenen Gendarmen hatten sich gleich wieder entfernt. Erst gegen zwei Uhr morgens hatte man Lärm in einer Gasse gehört und Paul, den Mechaniker der Emilie, gefunden, dem jemand mit einer Flasche einen Schlag auf den Kopf versetzt hatte.

Ganz so schlimm war es diesmal nicht, aber die Menschen hatten ein ungutes Gefühl, wie es Gewalt aus heiterem Himmel immer hervorruft. Dieses Gefühl ist um so beunruhigender, als man den Sachverhalt nicht versteht und eigentlich nur das Schicksal selbst verantwortlich machen kann.

Sie hatten Viau noch ein wenig auf die Schippe genommen. Das war vielleicht ein Fehler gewesen! Er war ohnehin schon reichlich in Fahrt! Doch sobald sich die Tür hinter Chatelard schloß, legten sie los, wie sie es gern in seiner Gegenwart getan hätten, ohne freilich den Mut aufzubringen.

Was war da nicht alles zur Sprache gekommen! Daß er sich einbildete, nur weil er aus Cherbourg kam, könne er sich alles herausnehmen; daß er die Jeanne einzig deshalb gekauft hatte, um ihnen eins auszuwischen; daß er sich das Recht anmaßte, die Mädchen zu betatschen, da er eh schon eine Geliebte aus Port habe...

Soviel hatte man geredet, daß man im Eifer des Gefechts schon nahe daran war zu behaupten, der alte Jules sei nur wegen Odiles Fehltritt gestorben, Chatelard sei also daran schuld!

Dorchain hatte wenig für Raufereien übrig und war an Bord des Schiffes gegangen, wo er als einziger übernachtete.

Hätte denn jemand ahnen können, daß sich das Gerede in Viaus Gehirn zu einem seltsamen Gespinst verdichten würde? Viele Jahre lang hatte er nicht mehr getrunken als die anderen auch, eher weniger. Er war ein Mann, der, wie er gern von sich selber sagte, immer sein möglichstes tat, jedermann gern eine Gefälligkeit erwies.

"Er hat sich verdient gemacht..."

Das Wort traf genau zu. Er verdiente Besseres als all das Unglück, das über ihn hereinbrach. Seit dem Verkauf seines Schiffes, seit er die Arbeiter im Hafen sah, die an seiner Instandsetzung werkelten, war die Vorstellung von einer feindseligen höheren Macht, die es auf ihn abgesehen hatte, in seinem Kopf zu einer fixen Idee geworden.

"Ewig geht das so nicht weiter, das sag ich euch", hatte er an jenem Abend unablässig wiederholt.

"Dem kannst du nicht so leicht die Ohren langziehen wie deinem Sohn..."

Solche Dinge hatten sie geredet und dabei getrunken! Vor dem Cafe waren sie dann auseinandergegangen, ein wenig steifbeinig und mit erhitzten Leibern unter ihren Leinenkitteln. Ihre Schritte verhallten in verschiedenen Richtungen. Manch einer blieb dann und wann stehen, um auf das fließende Wasser im Kanal zu blicken.

Viau torkelte ein wenig. In einiger Entfernung flimmerte ein Lichtschein, der nur aus seinem Haus kommen konnte, und er fragte sich, wer um diese Zeit noch auf sei.

An seinen Sohn dachte er nicht, vielleicht hatte er sogar vergessen, daß er ihn aus dem Cafe geworfen hatte.

Er blieb an der verglasten Tür stehen, hinter der die Lampe brannte. Schließlich trat er ins Haus. Auf dem Küchenboden sah er etwas liegen: Es war sein Sohn, der sich dort der Länge nach hingestreckt hatte.

Keine Menschenseele sollte je von ihm erfahren, daß er ihn in diesem Augenblick für tot gehalten hatte und daß er den Tränen nahe war, als er sich über ihn beugte.

Doch Marcel war ganz und gar nicht tot, nicht einmal verletzt! Marcel hatte sich auf den Boden gelegt, weil er sich bei seiner Heimkehr so unglücklich, so niedergeschlagen gefühlt hatte, daß nur dieser Platz seinem Seelenzustand angemessen schien.

hatte weder das gute Aussehen noch die Körperkraft eines Chatelard. Selbst sein Haar war so widerborstig, daß es sich nicht scheiteln ließ wie das der anderen jungen!

Seine Mutter war tot! Seine Schwester war schwachsinnig! Sein Vater liebte ihn nicht, sonst hätte er ihn doch nicht vor allen anderen und vor der Marie gedemütigt!

Keiner liebte ihn, keiner vermochte ihn zu lieben. Er war wie ein r"udiger Hund, den keiner haben will, ein kranker Hund, der sich mit eingeklemmtem Schwanz in eine Ecke verkriecht!

Er hatte sich auf den Boden gelegt, um sich mit seinem Unglück, mit seinen Tränen vollzusaugen, um sich an seiner Verzweiflung zu berauschen!

Da er ganz nahe am Herd lag, wo noch ein schwaches Feuer brannte, hatte er glühendheiße Backen und von den Tränen einen salzigen Geschmack im Mund.

"...Was treibst du denn hier?"

Obwohl er nicht schlief, war er wie benommen. Er hatte seinen Vater kommen gehört, ohne sich dessen bewußt zu sein. Er spielte ein wenig Komödie, um sich noch mehr in sein Unglück hineinzusteigern, und es war beinahe eine Wohltat, daß er wenigstens einen Menschen rührte, denn seine Schwester war durch seine Schluchzer nicht einmal aus dem Schlaf geweckt worden.

"... Du spinnst wohl?"

Er wandte dem Vater sein verschwollenes Gesicht zu, seine Augen glänzten fiebrig, seine Lippen waren blutrot. "...Willst du wohl endlich aufstehen?"

In diesem Moment irrten noch ein paar verspätete Kneipbrüder durch die Straßen. Marie hatte sich in ihre Mansarde begeben und begann sich zu entkleiden. Sie verschwendete keinen Gedanken an Marcel. Sie mußte sich im Dunkeln ausziehen, denn am Vorabend hatte sie den Wirt im Flur gehört, der bestimmt durchs Schlüsselloch guckte.

Sie stieg ins Bett. Die Laken waren eiskalt und feucht. Sie hörte, wie die Türen verschlossen wurden, dann aus weiter Ferne das Rasseln einer Kette.

Viau und sein Sohn schliefen im selben Zimmer neben der Küche. Der Vater, der zum Umfallen müde war, brummelte unter der Tür:

"Geh ins Bett!"

Das Unglück wollte es, daß Marcel erwiderte: "Ich bin nicht müde..."

"Ich sag dir, du sollst schlafen gehen..." "Ich bin nicht müde..."

In diesem Augenblick erinnerte sich der Vater wohl wieder daran, daß Marcel in die Kneipe gekommen war. Der Himmel weiß, wie er darauf verfiel, jedenfalls blickte er seinen Sohn argw"hnisch an und lallte:

"Du bist doch nicht etwa betrunken?"

Der Junge zuckte die Achseln. Der Vater aber beharrte auf seiner Idee.

"Hauch mich mal an..." "Nein!"

"Und ob du betrunken bist!"

"Wer hier betrunken ist, das bist du! ..."

"Was?... Was hast du gesagt?..."

Schon möglich, daß er eine drohende Haltung annahm, vielleicht machte er auch eine Bewegung, die in dem Jungen schlimme Befürchtungen wechte. Das sollte nie klargestellt werden, denn in der Folge waren beide außerstande, sich genau an das Vorgefallene zu erinnern.

Der eine war vom Alkohol benebelt, den anderen hatte die Fieberhitze der Liebe oder des beginnenden Mannesalters gepackt. Die Küche bot ihnen wenig Bewegungsraum, denn sie war mit Möbeln und zahllosen Gebrauchsgegenständen vollgestellt, die zum Teil schon seit fünfzehn Jahren ihren festen Platz hatten.

"Sag das noch mal..."

"Betrunken bist du ... Ein ganz gemeiner Grobian... Ein Schlappschwanz bist du! ... Ja, ein Schlappschwanz! ... "

Während er so schrie, liefen ihm die Tränen übers Gesicht. Seine Schwester drehte sich in ihrem Bett auf die andere Seite, doch sie wachte nicht auf, denn sie war taub.

"Du mieser kleiner Dreckskerl! ... Dir werd ich's schon zeigen..."

Ein Fenster wurde aufgestoßen, dann noch eines. Die Nachbarn hatten gehört, daß in Viaus Küche alle möglichen Gegenstände zertrümmert wurden, was genau, ließ sich nicht feststellen. Durch die offenstehende Tür fiel ein rechteckiger Lichtschein auf den Gehsteig.

Die einen behaupteten, daß Vater und Sohn sich geprügelt hätten, die anderen wiederum wandten ein, daß Viau, wenn er zornig war, gewöhnlich ganz gezielt auswählte, an welchen Gegenständen er seine Wut auslassen wollte. Schließlich verstand man ein paar Worte:

"...Ich warne dich, wenn du durch diese Tür gehst, brauchst du dich hier nicht mehr blicken zu lassen... Die Entscheidung liegt bei dir..."

Man wollte sich nicht einmischen. Da mußte schon noch Schlimmeres geschehen. Ob der Junge wohl herauskäme? Man vernahm so etwas wie einen Schluchzlaut, eher eine dumpfe Klage.

"Hast du verstanden... Wenn deine arme Mutter noch lebte..."

Am nächsten Morgen regnete es, Frauen drängten sich unter den Vordächern. Diejenigen, die einkaufen gehen wollten, hatten ihren Mantel über den Kopf gezogen, wie es Marie am Abend zuvor gemacht hatte.

Die Haustür der Viaus blieb verschlossen. Nicht das geringste Geräusch drang nach draußen, und aus dem Kamin stieg kein Rauch auf.

Es war ein milder, erfrischender Regen, so fein, daß man ihn nur ahnte, jedenfalls keine Tropfen spürte. Doch die Landschaft, die Menschen, die Dinge waren gleichsam von einer feuchten Aura umglänzt. Man hätte meinen können, die Luft würde sich leise und lautlos bewegen.

"Plötzlich ist der Junge aus dem Haus gerannt... Er machte ein paar Schritte auf dem Gehsteig, dann blieb er stehen... Ich dachte, sein Vater würde an die Tür kommen, um ihn zurückzurufen... Marcel wollte sicher nicht von zu Hause weglaufen... Vielleicht ist er nur deshalb hinausgelaufen, weil er Angst hatte..."

All das brachte man mit bekümmerter Miene vor und blickte zu den inmitten von Fischabfällen im Schlick steckenden Schiffen hinüber.

"Mein Mann wollte mich nicht hinunterlassen... Es fing gerade an zu regnen..."

Trotz des Regens waren die alten Männer bereits auf ihrem Posten. Sie lehnten an der Steinbrüstung bei der Drehbrücke und sprachen über Viau.

"...ob er denn wirklich so betrunken war?"

"...kann man eigentlich nicht sagen..."

"...wo er nur hin ist?..."

Der Junge war aus dem Haus gelaufen, dann auf dem Gehsteig stehengeblieben, wohl in der Hoffnung, daß der Vater ihn zurückholen würde, so wie er einige Stunden vorher gegenüber dem >Cafe de la Marine< darauf geharrt hatte, daß die Marie ihn trösten käme.

Sah er seinen Vater durch die offene Tür? Sah er die Nachbarn, die im Nachthemd an den Fenstern standen? Weinte er? Die einen bejahten das. Alle aber erklärten, daß er leichenblaß war, als ob nicht jeder Mensch in der Dunkelheit bleich aussähe!

Die Leute fragten sich, was Viau im Haus treibe.

Man wüßte nur, daß jemand die Tür in einem bestimmten Augenblick zugeschlagen, ihr vielleicht einen Fußtritt versetzt hatte und daß sie krachend ins Schloß gefallen war.

Die Zeitungsfrau, die zwei Häuser weiter wohnte, hatte ihn leise angerufen:

"Marcel!... Pst... Marcel!..."

Der Junge hatte sie bestimmt gehört, sich aber nicht umgewandt. Er war einfach losgelaufen, in Richtung Ortsausgang, zur großen Kreuzung, wo die Straßen nach Bayeux, nach Grandcamp und Arromanches abzweigen.

Die Zeitungsfrau hatte noch mit ihrem Mann darüber geredet, und jetzt wiederholte sie das Gesagte jedem, der es hören wollte:

"Man sollte ihn zurückholen... Wer weiß, was er sonst noch anstellt... Morgen hat sein Vater die Sache sicher vergessen... "

Doch der Ehemann hatte erwidert:

"Man soll sich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute einmischen!"

Auf dem Fischmarkt herrschte dasselbe Treiben wie an anderen Tagen, denn die Fischhändler der Umgebung hatten keine Zeit, sich um den jungen Viau zu kümmern.

Doch den Einwohnern des Ortes lag der Vorfall wie ein Stein auf dem Magen.

Freilich war es nicht so schlimm wie damals, als man einem mit der Flasche den Schädel eingeschlagen hatte. Doch so sicher war das gar nicht! Man konnte nie wissen! Der Matrose hatte nur eine Platzwunde am Kopf davongetragen, und das hatte ihn nicht daran gehindert, sich noch im selben Jahr zu verheiraten.

Ein Junge wie Marcel aber konnte alles mögliche anstellen, immerhin hatte er eine Schwester, die nicht war wie die anderen. Das lag wohl in der Familie.

Der Regenschleier verdichtete sich, doch noch immer waren keine Tropfen zu spüren. Die Klippen zu beiden Seiten des Hafens ragten wie große graue Mauern in den Himmel. Der vergilbte Pflanzenbewuchs an der oberen Kante wirkte wie Ausschlag, und in weiter Ferne zeichnete sich ein spitzer Kirchturm ab. Der Wind hatte sich gelegt. Die Luft stand gleichsam still. Dunkel und trüb zog sich das Meer zurück, das sich kaum kräuselte.

Es roch nach Fisch, wie immer um diese Tageszeit. Auf den Pflastersteinen am Brunnen lagen aussortierte Rochen mit blutverklebten Wunden und der fahlen Haut toter Tiere.

Längs des Kais standen die Lieferwagen, einer dicht am anderen. Frauen in Holzpantinen schleppten Fischkörbe. "Was er da gemacht hat, wird ihm noch leid tun... Sie haben nicht einmal Verwandte in der Umgebung..." Unwillkürlich hielt man an allen Ecken nach dem Jungen Ausschau. Man sagte sich, daß er nicht weit gekommen sein konnte. Man fürchtete, ihn in den nächsten Stunden im Schlick des Hafenbeckens aufzufinden.

Marie, die schon seit sechs Uhr morgens auf den Beinen war, servierte den Fischhändlerinnen einen kleinen Imbiß und hörte ihrem Palaver über die Fischpreise zu. Die Einwohner des Orts aber standen am Eingang des Cafes und hatten kein anderes Thema als den jungen Viau.

Man hätte nicht zu sagen gewußt, was in ihr vorging. Das hatte man nie gewußt, und aus diesem Grund nannte man sie auch die Heimlichtuerin.

Sie war blaß, aber das war sie eigentlich immer. Wortlos brachte sie Dorchain das Frühstück. Er war schon an Bord der Jeanne gewesen, um den Arbeitern die Instruktionen für den Tag zu geben.

Doch gegen neun Uhr drehte sie ihren Gästen den Rücken zu und blickte, das Tablett in den Händen, dem vorübergehenden Viau nach, der mit seinen schwarzen Holzpantinen und der Seemannsmütze auf dem Kopf aussah wie ein Mann, der sich anschickt, zur See zu fahren.

Kurz vorher hatte man gesehen, wie seine Tür aufging. Er hatte die Nachbarinnen nicht gegrüßt. Er war losmarschiert, ohne nach rechts oder links zu blicken. Er ging bis zur Drehbrücke, wo sich die anderen befanden, alles Fischer aus Port, die nicht auf See waren.

"Tag! ... " redete er sie an, wie sonst auch.

Doch seine Schnurrbartspitzen bebten. Er blickte von einem zum anderen, als wollte er sie anflehen, nichts zu sagen, es sich nicht anmerken zu lassen, daß sie etwas wüßten, ihn nicht mit diesen bekümmerten Augen anzusehen.

Dann machte er plötzlich kehrt, trat stracks ins Cafe, stützte sich auf die Theke, an der Marie eben hantierte. "...Kaffee...", stieß er mit rauher, kehliger Stimme hervor.

Vielleicht hoffte er, als er die Augen hob, in ihrem Blick einen Funken Anteilnahme, Verständnis und Sympathie zu lesen, als gehörte sie ein wenig zur Familie.

Doch im selben Augenblick wandte sie den Kopf und sah zum Kai hinüber, wo ein Auto anhielt. Sie stockte ganz kurz in ihrer Bewegung. Die Wagentür wurde geöffnet und wieder zugeschlagen.

Der Ankömmling war Chatelard, der zwei Stunden eher als gewöhnlich eintraf. Mit dem grimmigen Ausdruck eines Mannes, der eine schlaflose Nacht hinter sich hat, näherte er sich dem Café.

Zwar konnte von einem wirklichen Drama nicht die Rede sein, dennoch überschatteten die in ihrer Banalität so unerfreulichen Vorfälle den ganzen folgenden Tag. Es gab keinen Menschenauflauf, und offiziell wüßten die Gendarmen von nichts. Als Viau aus dem >Cafe de la Marine< trat, nahm er eine betont straffe Haltung an, kaufte Brot und Fleisch ein, wie er es immer tat, bevor er an Bord ging.

Am Morgen hatten die alten Männer den verhangenen Himmel kommentiert:

"Es sieht beinahe nach Schnee aus..."

Gegen zehn Uhr hatte sich das Wetter hoffnungslos eingetrübt. Die eisigen Wassertröpfchen in der Luft hatten sich zu winzigen Nadeln verdichtet. Von der See zogen Nebelschwaden heran, dunkel wie Rauch. Als erstes verschwammen die Umrisse der Molen, dann die Klippen. Eine halbe Stunde darauf bewegten sich die Menschen nur noch mit tastenden Schritten durch den Nebel.

Die Sceur-Therese lief trotz des Wetters aus. Man vernahm das ächzen der Drehbrücke, das von weit her zu kommen schien. Die Frauen, die den Seeleuten das Geleit gaben, bildeten eine Gruppe von schattenhaften Formen. Beim Näherkommen erhaschte man hier und dort eine Einzelheit: einen Schal, rötlich schimmerndes Haar, ein Kind auf dem Arm, eine blaue Leinenschürze...

Viau war an Bord. Er hatte beschlossen, sich einzuschiffen, ohne seinen Sohn mit einem Wort zu erwähnen, aber als der Kutter den Kanal verließ, blickte er doch unwillkürlich zu den Klippen hinüber.

In den Augen der Leute in Port-en-Bessin war nichts weiter vorgefallen, als daß eines Nachts ein Vater unter Alkoholeinfluß seinen Sohn aus dem Haus gejagt hatte. Keiner kannte Marcel näher, doch plötzlich machte man sich Vorwürfe, weil man ihn nie beachtet hatte.

In den Läden, auf den Gehsteigen äußerte man sich dazu, ohne der Sache auf den Grund gehen zu wollen:

"...Ob er wohl ein wenig Geld bei sich hatte?"

"Wie sollte er denn, da doch keines im Haus ist?...

Genau wie Viau blickte man kurz zu den Klippen hinüber. Wer weiß, vielleicht war der Junge doch imstande, Dummheiten zu machen! Er war in den Straßen herangewachsen, genau wie die anderen, und keiner hatte es für nötig gehalten, sich eingehender mit ihm zu befassen. Natürlich war niemand daran schuld! Man hatte doch nichts Böses getan! Immerhin aber handelte es sich um ein Kind, und die Erwachsenen wurden das unbestimmte Gefühl nicht los, sie hätten sich doch etwas vorzuwerfen."

Natürlich ist diese Beschreibung voller Klischees

(der Seelensumpf eines Pubertierenden, der knietief in

Selbstmitleid,

Verfolgungswahn,

Mutmaßungen, was andere über ihn denken [natürlich immer schlecht],

nicht umgesetzten Vorüberlegungen

und Sich-Unverstanden-Fühlen

watet, ja sich regelrecht darin suhlt)

- und doch wahr: der Junge leidet maßlos.

Bemerkenswert ist dabei - wie immer bei Simenon - vor allem die raffinierte Erzählperspektive: das Leiden des Jungen wird ernst genommen, ohne dass jemals gesagt wird, ob er sich alles nur "einbildet" oder "objektiv" so erlebt.

Die Nachtseite gehört wohl insbesondere zur Jugend dazu.

Aber diese Nachtseite bleibt bei vielen Jugendlichen (glücklicherweise!) nur "Gefühl" bzw. verbal

(wenn sie auch - was zu respektieren ist - subjektiv als äußerst bitter empfunden wird).

Oftmals ist die Nachtseite auch "nur" ein Spiel. Man schaue sich mal an, mit wieviel Ironie

(auch ein Mittel, um sich das Grauen vom Halse zu halten)

Jugendliche Filme anschauen, die "uns" Erwachsenen unerträglich negativ erscheinen würden.

Und vieles ist zweifelsohne auch bloßes Kokettieren mit der eigenen "Coolness" gegenüber dem Grauen.

Einige Jugendliche ersticken aber still und leise daran,

die meisten finden dann eben doch Auswege,

aber da in

"Wer hätte wohl vermutet, daß Marcel mit seinem dicken Kopf und dem bleichen Gesicht für die ganze Welt nur Haß empfand?"

haben wir auch den amoklaufenden Schüler aus Erfurt!

Da kippt individuelles Elend in äußere Gefahr.

"Wer weiß, vielleicht war der Junge doch imstande, Dummheiten zu machen! Er war in den Straßen herangewachsen, genau wie die anderen, und keiner hatte es für nötig gehalten, sich eingehender mit ihm zu befassen. Natürlich war niemand daran schuld! Man hatte doch nichts Böses getan! Immerhin aber handelte es sich um ein Kind, und die Erwachsenen wurden das unbestimmte Gefühl nicht los, sie hätten sich doch etwas vorzuwerfen."

(... womit ich nicht sagen möchte, dass man das Grauen immer vermeiden könnte.)

| "Es hat etwas Empörendes, wenn jemand einen Wanderer, der unschlüssig über den Weg ist, [...] in seiner Irrsaal allein läßt; aber was ist das schon im Vergleich dazu, daß man einen Menschen dahin bringt, sich in sich selbst zu verlaufen." |

Manchmal ist es vielleicht sogar gut, dass die meisten Schul(erwachsenen!)lektüre nicht "jugendnah" ist: so bleiben zwar viele SchülerInnen desinteressiert, aber eben auch wohltuend distanziert.

Als LehrerIn weiß man ja nie, wie SchülerInnen Literatur sozusagen hinter vorgehaltener Hand wirklich aufnehmen.

Jugendliche neigen zu

kompletter Identifikation, und zwar auch in Fällen, in denen die Parallele eher ungenau ist,

(das "Hermann-Hesse-Syndrom": "ich bin

"),

kompletter Ablehnung

(oftmals nur scheinbar paradoxerweise genau dann, wenn ein Text allzu sehr unter die Haut geht).

Oftmals hat man als LehrerIn nicht unter "Kontrolle" (bekommt man im Unterricht nicht mit), wie sehr einE SchülerIn

in einen Text einsteigt und (s.o.) knietief darin watet.

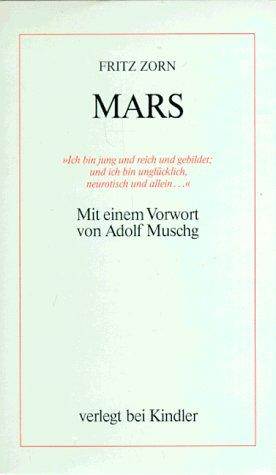

Beispielsweise hat bei mir seinerzeit das Buch

mörderisch eingeschlagen.

EinE LehrerIn hat die o.g. Klischees und auch die Berechtigung der Wut ernst zu nehmen, bzw. wenn sie/er ironisch wird

("Zwar konnte von einem wirklichen Drama nicht die Rede sein [...]"),

dann über den geliebten Menschen, der sie/er selbst mal war.

Außerdem hat einE LehrerIn, ohne nun simpel positiv zu werden

("alles halb so schlimm, alles Einbildung, da mussten wir alle durch, das hat uns hart gemacht, in 10 Jahren wirst du drüber lachen ..."),

lebbare (durch ihr/sein eigenes Leben glaubwürdige) Auswege aufzuzeigen.

(Ob man allerdings glaubwürdig ist, können nur die SchülerInnen entscheiden.)