Schul-

Man kann nicht bei allen Wörtern ihrer Ethymologie, also Herkunft bzw. ursprünglichen Bedeutung nachspüren

(falls die überhaupt rekonstruierbar sind),

und schon gar nicht ist eine frühere Bedeutung automatisch besser oder gar richtiger als eine heutige.

Und genauso wenig kann man alle „verblassten“ Metaphern wieder „kontrastreich“ machen:

Wenn man der Ethymologie aller Wörter nachspüren und alle verblasstern (toten) Metaphern wiederbeleben wollte, käme man zu nichts anderem mehr. Und dennoch können einem solches Nachspüren & Wiederbeleben ab und zu doch allemal interessante neue Perspektiven liefern.

Merkwürdig finde ich es aber doch, dass ich mich als altgedienter Lehrer nie gefragt habe, warum Schulfächer eigentlich „Fächer“ heißen. Nunja, man wird halt betriebsblind.

Wenn man auch den Plural zuläßt, ist „Fächer“ ein

(was für ein schönes Wort, und auch da wüsste ich doch allzu gerne etwas über seine Herkunft:)

„Teekesselchen“:

"Fächer" bedeutet nämlich

,

, (zum Singular

„Fach“).

(zum Singular

„Fach“).Da es zum Plural „Schulfächer“ auch den

Singular „Schulfach“ (z.B.

Mathematik) gibt, kann mit „SchulFÄCHERN“ nur 2., also

, gemeint sein.

, gemeint sein.

(Ich werde unten dennoch auf 1., also

,

zurückkommen.)

,

zurückkommen.)

Was nun aber sind

Fächer bzw.

ist dazu

passend ein (einzelnes) Fach

Fächer bzw.

ist dazu

passend ein (einzelnes) Fach  ?:

?:

„durch festeres, meist starres Material von der angrenzenden Umgebung abgeteilter, der Aufbewahrung von etwas dienender Teil eines Behältnisses, Möbelstücks o. Ä.

Beispiele

Vermutlich direkt von dieser ersten Bedeutung abgeleitet ist die zweite Bedeutung

„Zwischenraum zwischen den Balken eines Fachwerkbaus füllendes Mauerstück“

(Quelle:

![]() ),

also

),

also  (vgl.

„Fachwerk“).

(vgl.

„Fachwerk“).

Und wohl von der ersten, materiellen Bedeutung abgeleitet sind die immateriellen Bedeutungen

Beispiele

Beispiel

vom lyrischen ins dramatische Fach wechseln“

Wie das Beispiel „sie studiert [lernt] die Fächer Chemie und Biologie“ zeigt, ist ein Schulfach also „ein Gebiet, auf dem sich jemand [in der Schule] ausbildet [...]“.

Und schon sind wir

(um es bis zum Exzess zu treiben)

bei der Frage, was ein „Gebiet“ ist:

Beispiele

Beispiele

(Quelle:

![]() ; hier

beißt sich also die Katze in den eigenen Schwanz: ein Fach ist ein

Gebiet ist ein Fach ...

; hier

beißt sich also die Katze in den eigenen Schwanz: ein Fach ist ein

Gebiet ist ein Fach ...

Nebenbei: im Hinblick auf Schulfächer ebenso entlarvend wie lustig ist, was der Duden über die Herkunft des Begriffs „Gebiet“ sagt:

„mittelhochdeutsch gebiet(e) = Befehl

[!],

Gebot [!], Gerichtsbarkeit [!]; Bereich, über den sich Befehlsgewalt oder

Gerichtsbarkeit erstreckt [...]“

[Quelle:

![]() ])

])

Bemerkenswert an den beiden Primärdefinitionen von „Fach“ und „Gebiet“ ist nun:

in beiden Definitionen wird also die Abtrennung von der Nachbarschaft betont.

Vgl. das scheinbar unausrottbare, von „Populisten“ geradezu verlässlich abrufbare Bedürfnis, die eigene Gruppe gegen andere Gruppen abzugrenzen - und die anderen Gruppen

(oft ausländerfeindlich oder gar rassistisch)

abzuwerten. Ja, (Selbst-)Definitionen scheinen oftmals überhaupt nur in Abgrenzung von Anderem, Äußerem möglich zu sein:

„ein Loch ist nichts mit was drumherum“

(da muss das Loch dem Drumherum geradezu dankbar sein)

Man könnte also sagen: es gibt überhaupt kein (einzelnes) „Fach“  (im

Singular),sondern nur (mehrere) voneinander abgegrenzte „Fächer“

(im

Singular),sondern nur (mehrere) voneinander abgegrenzte „Fächer“

(im

Plural).

(im

Plural).

Und bemerkenswert ist auch, dass die gegenseitige Abtrennung laut der Fach-Primärdefinition „durch festeres, meist starres Material“ stattfindet. Um auch hier

(immer höchst zweifelhaft!)

arg „allgemeinmenschlich“ zu sprechen: der (?) Mensch scheint starre Abgrenzungen zu brauchen, und dann ist beispielsweise ein Ausländer etwas ganz Anderes, ja geradezu Un-Menschliches. Übergänge und Gemeinsamkeiten sind da schier undenkbar bzw. enorm beängstigend

(vielleicht einfach deshalb, weil man sonst das am „Andersartigen“ Verachtete [an ihn Delegierte] auch an sich selbst wahrnehmen müsste:

Dann ist z.B. Deutschland nur das Gegenteil vom Rest der Welt:

Und dann sind die (alle!?) Deutschen (andauernd!) pünktlich, ordentlich sowie fleißig und jetzt (2018) plötzlich

(soweit man Bayern zu Deutschland zählt)

auch wieder christlich

- im Gegensatz zum

Rest der Welt.

- im Gegensatz zum

Rest der Welt.

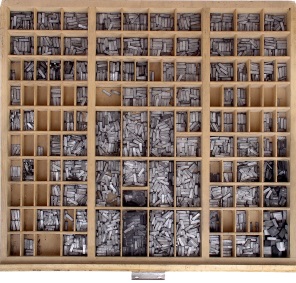

Noch kurz eingegangen sei auf die Passage „der Aufbewahrung von etwas dienender Teil eines Behältnisses“ der obigen Primärdefinition von „Fach“:

wird da ein Fach als „Teilmenge“ eines größeren Ganzen (eines „Behältnisses“) definiert:

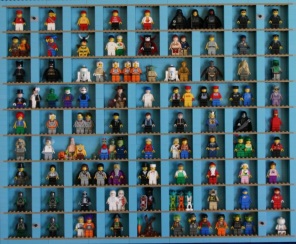

(wobei Schubladen ja nur ein Spezialfall der Fächer, nämlich

Schiebefächer sind;

vgl. allerdings auch das

„Schubladendenken“:

„an starren Kategorien orientierte, undifferenzierte,

engstirnige Denkweise“

[Quelle:

![]() ])

])

legt die Abbildung wieder nahe, dass es (meistens) gar kein Fach im Singular gibt: wieso sollte man in ein Behältnis eine einzelne Unterteilung (ein einziges weiteres Behältnis) einbauen?!

(Ausnahmen bestätigen die Regel:

)

)

wird mit "Aufbewahrung" (von „etwas“?) auch ein erster Zweck von Fächern genannt

(was man also von Fächern "hat" bzw. wozu der Aufwand der Fächerherstellung überhaupt betrieben wird).

Nicht genannt ist da aber ein zweiter, ebenso wichtiger Zweck, nämlich die (Ein-)Sortierung von Dingen in verschiedene Fächer (Plural!).

Diese Sortierung erfolgt aber nach den „bestimmten [manchmal wohl rein subjektiven] Gesichtspunkten“, die oben in der Primärdefinition von „Gebiet“ genannt wurden.

Dabei ist es nahe(!)liegend, dass benachbarte Fächer Ähnliches enthalten

(was immer da

die Kriterien des Unterschieds [der Einsortierung in verschiedene

Fächer] und der Ähnlichkeit [der Einsortierung in benachbarte

Fächer] seien):

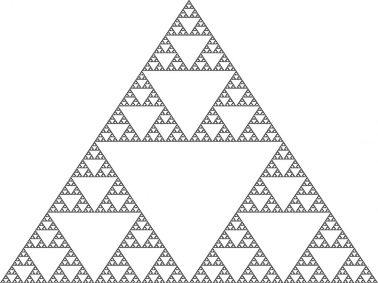

Zusätzlich gibt es manchmal zwecks Feinsortierung noch Fächer in Fächern (in Fächern in Fächern ...):

Dabei sind Fächer wie Klammern in der Mathematik: sie

(In der Mathematik ist also

Und eine Klammer, die geöffnet wird ( , muss auch wieder geschlossen ) werden.

[scheißegal, was

da in der Klammer steht, also z.B. auch

( )

].

)

].

So bedeutet z.B. 3 • (x - 2) , dass die 3

Und dann gibt es noch Setzkästen, die

,

,

Der Mensch tut wohl abwechselnd dreierlei:

sind oftmals ebenso unvermeidlich wie hilfreich. Man sollte sich „nur“

ab und zu bewusst machen, dass sie häufig auch künstlich (erfunden) und

nur „

unter bestimmten Gesichtspunkten“ gültig sind.

sind oftmals ebenso unvermeidlich wie hilfreich. Man sollte sich „nur“

ab und zu bewusst machen, dass sie häufig auch künstlich (erfunden) und

nur „

unter bestimmten Gesichtspunkten“ gültig sind. ),

),Nach diesen (allzu?) langen Vorbemerkungen nun also der Versuch, durch Kombination der primären Duden-Definitonen von „Fach“ und „Gebiet“ das „Schulfach“ zu definieren:

ein Schulfach ist ein durch feste, meist starre Abgrenzung

von anderen Schulfächern

abgeteiltes,

unter bestimmten Gesichtspunkten in sich geschlossenes Wissensgebiet (das in

Schulen vermittelt wird).

von anderen Schulfächern

abgeteiltes,

unter bestimmten Gesichtspunkten in sich geschlossenes Wissensgebiet (das in

Schulen vermittelt wird).

Das größte Problem dabei ist

(wie oben schon angedeutet),

dass es in der „Wirklichkeit“ nur teilweise klare Abgrenzungen (Fächer) gibt:

nebenbei: auch hier sind wieder die Abgrenzungen wichtig:

[was aber ist, wenn eine Insel bei einer Sturmflut mal vollständig überflutet wird?],

(ohne dass er selbst sich verändert hätte)

aber schnöde zum „Zwergplaneten“ degradiert wurde.

Und genau so sind auch oftmals die Abgrenzungen der Schulfächer unklar:Mir scheint aber, dass Fächer um so mehr Sammelfächer sind, je komplexer der "Gegenstand" (das „etwas“; s.o.) ist, mit dem sie sich beschäftigen. Und besonders komplex sind wohl soziale und psychische Vorgänge. Im Vergleich damit sind z.B. die Mathematik und Physik geradezu einfach, weil ihr "Gegenstandsbereich" sehr eingeschränkt ist.

-Fächer

-Fächer , we finally see the real

reason behind his dislike of the subject. He was in fact very interested in

the subject after being introduced to it by his schoolmate Libby. However

when Libby referred to him as a »child« and not his equal,

Sheldon felt extremely hurt. His coping mechanism was his consequent »belief«

[!] that geology was actually a hobby, not an actual science. Sort of like a

rock collector and seemingly childish."

, we finally see the real

reason behind his dislike of the subject. He was in fact very interested in

the subject after being introduced to it by his schoolmate Libby. However

when Libby referred to him as a »child« and not his equal,

Sheldon felt extremely hurt. His coping mechanism was his consequent »belief«

[!] that geology was actually a hobby, not an actual science. Sort of like a

rock collector and seemingly childish." -Genies - und letztlich eine

-Genies - und letztlich eine

(wenn auch aus mehreren Untergebieten bestehenden)

Gegenstand beschäftigen - oder zumindest von ihren sekundären

Vertretern oftmals derart definiert werden.

Ein anderes Einzelfach-Beispiel ist das Schulfach Informatik: da wird meist

(was ja durchaus wichtig ist)

feste drauflosprogrammiert, das Fach aber kaum jemals gesellschaftlich reflektiert.

Und so verstehen sich auch viele andere Schulfächer als "Einzelfächer", in denen nie über den Tellerrand geschaut, also interdisziplinär gearbeitet wird.

Schüler haben das durchaus begriffen: als ich mal in einem Deutsch-Leistungskurs auf die Zeitgeschichte eines Romans des "Sturm und Drang" und zu einem anderen Zeitpunkt auf die (bildende) Kunst des Barock einging, beklagte sich eine Schülerin, dass sie einen Deutsch-Leistungskurs, aber nicht Geschichte und Kunst gewählt habe und deshalb bittschön von diesen beiden Fächern verschont bleiben wolle.

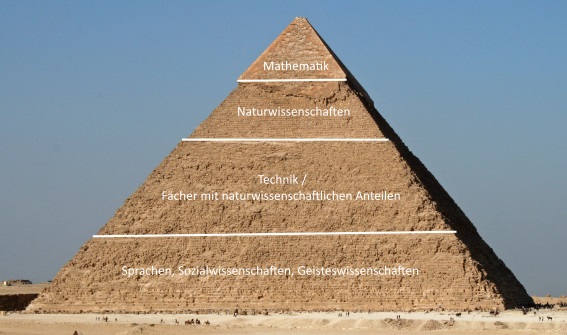

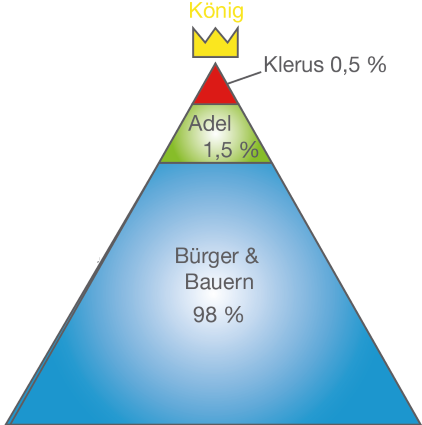

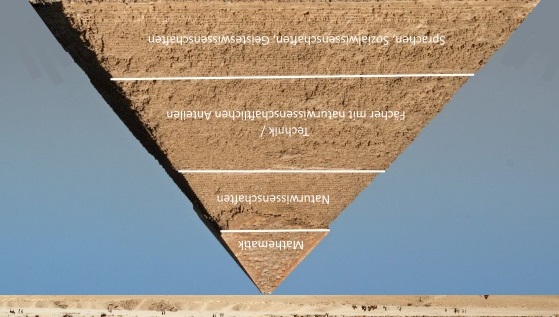

Häufig wird eine Hierarchie der (Schul-)Fächer erstellt:

-Fächer

die einzig wahren Wissenschaften - und alle anderen Schulfächer

"Laberfächer", aber sicherlich keine Wissenschaften, und zwar vor allem,

weil sie nicht mathematisierbar sind

-Fächer

die einzig wahren Wissenschaften - und alle anderen Schulfächer

"Laberfächer", aber sicherlich keine Wissenschaften, und zwar vor allem,

weil sie nicht mathematisierbar sind(gibt es etwas Dämlicheres, als beispielsweise - wie vor allem Mathematik-Leistungskurs-Nerds es tun - einem Gedicht mathematische Unlogik vorzuwerfen?!).

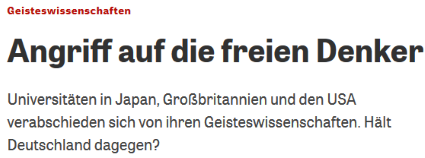

Folge davon ist dann auch:

![]()

(Welche Verachtung des "Geistes"!)

Ganz oben sind da natürlich wieder die  -Fächer!

-Fächer!

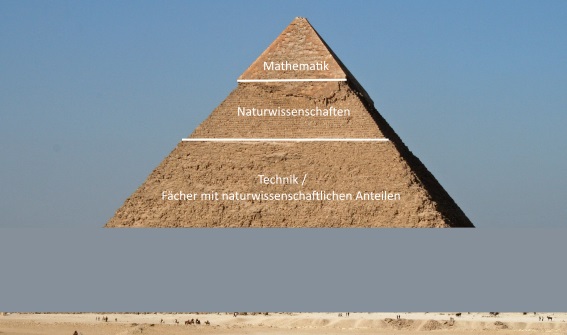

Allerdings läßt sich das Pyramiden-Bild auch anders lesen:

(also grob gesagt den Geisteswissenschaften)

getragen. Was wäre die Cheops-Pyramide also ohne das unterste "Stockwerke"?!:

(Vgl. die Ständepyramide

. Was wären denn

Klerus und Adel ohne die breite Basis, die sie durchfüttert?)

. Was wären denn

Klerus und Adel ohne die breite Basis, die sie durchfüttert?)

(weshalb sie erstmal nicht verdient hat, was so häufig passiert, dass sie nämlich in einem Atemzug mit den Naturwissenschaften genannt wird).

Um im Pyramidenbild zu bleiben: die Mathematik gehört also auch ins untere "Stockwerk"!

Außerm könnte man, wenn man die Kompexität der "Gegenstände" (s.o.) der einzelnen Fächer betrachtet, die Pyramide auch in umgekehrter Hierarchie errichten, also auf den Kopf stellen:

(... wodurch die Pyramide allerdings ziemlich wackelig würde).

markiert,

markiert,wobei „Hauptfach“ sozusagen der Komparativ und „Kernfach“ der Superlativ von „Schulfach“ ist.

Kernfächer zeichnen sich zuerst mal dadurch aus, dass sie die einzigen Fächer sind, die man bis zum Abitur nicht abwählen kann

(wenn man in ihnen auch nicht unbedingt Abiturprüfungen ablegen muss).

Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber in NRW kann man auch das Fach Sport nicht abwählen - aber ihm doch immerhin durch ein ärztliches Attest entkommen.

Dann bleiben als Kern-Kernfächer Mathematik, Deutsch und eine beliebige Sprache. Zwar wird diese Sprache in den meisten Fällen Englisch sein, aber da die Sprachwahl letztlich frei ist, bleiben als einzig fixe Kernfächer und somit Kern3fächer die Schulfächer Mathematik & Deutsch,

(also just die beiden Fächer, die ich

[als einziger Lehrer an „meiner“ Schule]

unterrichtet habe, womit ich wohl der wichtigste Lehrer war :-)

Nun gibt es ja durchaus gute Gründe, Mathematik & Deutsch zu den Königsdisziplinen zu stilisieren:

(Albert Einstein)

(in Deutschland also Deutsch)

solide beherrscht werden

(wobei hier offen bleiben muss, was da unter „solide“ zu verstehen ist).

Vielleicht zweifle ich aber gerade deshalb an der Sonderstellung von Mathematik & Deutsch, weil ich just diese beiden Fächer unterrichtet habe, also ein intellektueller „Zwitter“ bin: ich sehe es beispielsweise überhaupt nicht ein, warum nicht auch das Fach Geschichte

(„andere Zeiten, andere Sitten“, also eine Relativierung der derzeitigen Gewissheiten und Überheblichkeit)

zum Kernfach geadelt wird

Und überhaupt gibt es für mich keine mehr oder minder wichtigen, also Haupt- und Nebenfächer, sondern sind alle Fächer gleich wichtig!

Nur zwei Beispiele:

Mehr noch: ich finde es sogar skandalös, dass einige Fächer zu „Nebenfächern“ degradiert sind:

(so sorgt man dafür, dass auch die Schüler die Nebenfächer nicht ernst nehmen, aber um so mehr Angst vor den Hauptfächern haben;

nebenbei: natürlich ließe sich über den Sinn von Fünfen [ina llen Fächern] trefflich streiten).

(„scheiß‘ drauf“);

[...]  (Quelle: |

Ein interessantes Phänomen ist auch der gängige „Fächerkanon“ an Schulen, also die Ansammlung von Standardfächern. Grob gesagt sind das

)

)Beispielsweise bei den Gesellschaftswissenschaften gibt es dann noch die Feinunterteilung

(zwei „Gebiete“, die noch nicht flächendeckend als eigene Schulfächer durchgesetzt haben, sondern meistens den Fächern Sozialkunde/Politik subsummiert werden).

Dieser Fächerkanon ist erstaunlich stabil, wenn auch in den letzten Jahrzehnten erst die Sozialwissenschaften und Pädagogik sowie später die Informatik hinzugekommen sind.

Nun könnte man einerseits sagen, dass diese Stabilität nur beweist, wie sinnvoll dieser Fächerkanon ist und dass damit weite Bereiche der „Weltwahrnehmung“ abgedeckt werden

(ich traue mich ja kaum, das in einer Klammer zu verbergen: Sinn des Fächerkanons ist ja wohl die „Allgemeinbildung“, also ein möglichst umfassendes Angebot von Sichtweisen auf die Welt).

Andererseits ist der gängige Fächerkanon allerdings vielleicht auch allzu suggestiv und macht er blind für andere „Weltwahrnehmungen“.

... womit sich die Frage stellt, was solche anderen "Weltwarhnehmungen" sein könnten.

Nur zwei Beispiele:

(wobei das Wort "Gefühle" in den [deutschen] Untertiteln natürlich ein Nullwort ist; gemeint ist der Zusammenhang zwischen Körper und Geist bzw. die These, dass Descartes kategorische Trennung dieser beiden Bereiche ein kulturgeschichtlich fataler Irrtum war);

Die Schmalspurversion dieser Forderung ist dann

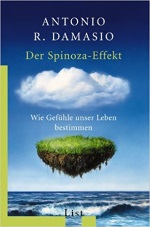

:

:

ein „Tweet“, der seinerzeit eine enorme Debatte ausgelöst hat (vgl. etwa

![]() ), die zwar nur kurze Zeit Tagesthema war, aber doch bis heute nachhallt

), die zwar nur kurze Zeit Tagesthema war, aber doch bis heute nachhallt

(z.B. auch in Schüleräußerungen).

Offensichtlich ist es nicht gelungen, Naina

(und viele andere Schüler / sonstige Menschen)

vom bestehenden Fächerkanon (inkl. Gedichtanalyse und Fremdsprachen) und überhaupt dem Allgemeinbildungs-Anspruch zu überzeugen

(was auch gar nicht so einfach zu vermitteln ist).

Und jede Wette: Naina würde sich in einem Steuer-Miete-Versicherungen-Unterricht bald (auch) enorm langweilen.

In der Quintessenz würde Nainas Forderung aber bedeuten, dass Steuer-Miete-Versicherungen in einigen wenigen Schulstunden abgehandelt werden könnten

(wenn man nicht die gesellschaftlichen und finanzmathematischen Hintergründe von Steuer-Miete-Versicherungen behandeln würde)

- und dann „Schluss mit Schule“ wäre: Naina könnte so etwa nach der 6. Klasse endgültig die Schule verlassen - und dann was tun?

Und doch hatte Naina nicht ganz Unrecht: ich plädiere ja schon seit Ewigkeiten (wenn auch völlig utopisch) für eine zweistündige „Leiste“ quer durch alle Schuljahre, in der abwechselnd (und möglichst praktisch), teilweise aber auch wiederholt „sonstige“ wichtige Lebensbereiche behandelt werden, also

In der "Leiste" Leiste wäre mir z.B. auch sowas höchst willkomen

(und zwar keineswegs nur in Berufsschulen [neudeutsch "Berufskollegs"], sondern auch in allen "allgemeinbildenden" Schulen [wie ja auch in dem Artikel erwähnt]):

(![]() , 13.6.2018;

, 13.6.2018;

allerdings muss man

es ja nicht so anbiedernd topmodern aufmotzen wie mit "auf der Höhe der Zeit",

"Lernwerkstatt 4.0" und "komplette [?] Unternehmenssimulation";

und ich befürchte ja doch, dass die Schüler nächstens zwar nichtmal mehr einen Nagel in die Wand schlagen, wohl aber einem Industrieroboter zuschauen können)

Ein Problem wäre dabei allerdings, dass die „Leiste“ vermutlich aus guten Gründen nicht benotet würde - und viele Schüler sie somit nicht ernst nehmen, also nur „Quatsch bauen“ würden: „Kochen ist was für Frauen“.

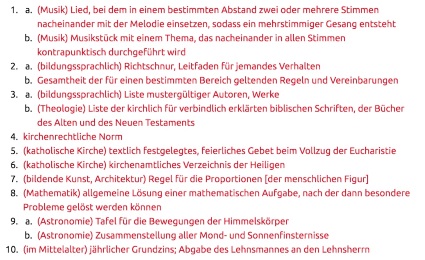

Am Begriff des "Kanons" ist mir allerdings auch die gängigste, nämlich musikalische Bedeutung und erste Duden-Definition wichtig:

![]() :

:

auch ein "Fächerkanon" sollte idealerweise

Ein Fächerkanon kann immer nur exemplarisch sein, was z.B. auch dadurch deutlich wird, dass Schülern in der gymnasialen Oberstufe teilweise freigestellt ist, welche Schulfächer sie aus gewissen „Fachbereichen“ sie wählen. Da ist es dann beispielsweise egal, welche Naturwissenschaft sie wählen, Hauptsache, dass sie eine Naturwissenschaft wählen. Letztlich lernen sie nämlich (hoffentlich) in jeder (Einzel-)Naturwissenschaft gleichermaßen naturwissenschaftliches Denken.

(In diesem Sinne sollte jedes ungeliebte Einzelfach in der gymnasialen Oberstufe abgewählt werden können, also eben auch die Kernfächer Mathematik & Deutsch. Dann erwerben die Schüler mathematische und sprachliche "Kompetenzen" eben im Fach Physik und einer Fremdsprache.

Denn es bringt doch nichts, wenn sich ein Schüler, der z.B. eine Abneigung gegen Mathematik hat, sich noch drei weitere Jahre damit quält.)

Und ein Fächerkanon ist nur verantwortbar, wenn immer mal wieder auch Inhalte einbezogen werden, die sich nicht als eigenes Schulfach etablieren konnten

(wenn also beispielsweise ab und zu die Ökonomie im Politikunterricht auftaucht).

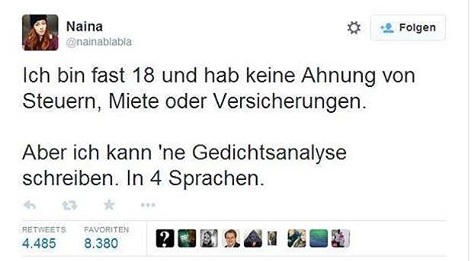

Wo ich eben doch wieder bei dem (Singular!) Fächer in seiner zweiten Bedeutung

war:

war:

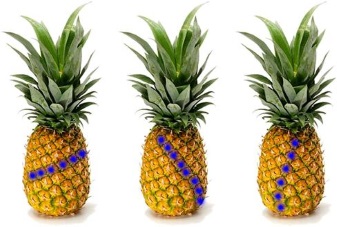

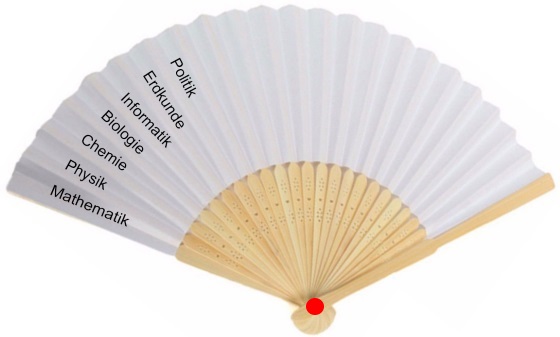

die verschiedenen Schulfächer sind dann die einzelnen „Lamellen“ solch eines Fächers:

(... hier nur an einigen wenigen Schulfächern verdeutlicht)

Die Metapher

ist hier

durchaus erhellend:

ist hier

durchaus erhellend:

(eines der Schulfächer, im Folgenden die Biologie)

herausschneidet:

Besonders deutlich wird das, wenn der Fächer mit einem großen Bild versehen ist:

,

,

.

.

Fragt sich nur, was der (gemeinsame) Fixpunkt • beim Fächerkanon sein könnte.

Anders gefragt: was verbindet (wenn überhaupt) auf dem soeben gezeigten Schulfächer-Fächer die beiden weit außenliegenden und scheinbar durch nichts zusammenhängenden Schulfächer Mathematik und Politik?

Meine (allerdings arg abstrakte) Antwort auf diese Frage ähnelt dem, was ich oben schon gesagt habe: die Schulfächer Mathematik und Politik sind beide

(wie auch alle anderen Schulfächer)

wichtige Lebensbereiche bzw. Wahrnehmungs- und Erklärungsarten der Wirklichkeit

(auch wenn viele Schüler das nicht einsehen - weil es in Schulen kaum jemals thematisiert, sondern meist nur stillschweigend und gerade deshalb apodiktisch vorausgesetzt wird).

Konkreter wird das, wenn man die beiden

(inhaltlich und bislang auf dem Fächer)

scheinbar so weit auseinanderliegenden Schulfächer Mathematik und Politik mal auf dem Fächer nebeneinanderlegt

(und damit [fast unvorstellbar] die Mathematik mal näher an die Sozial- und Geisteswissenschaften rückt - und umgekehrt die Politik an die Mathematik):

Was ist dann das „Papier“, das die beiden Schulfächer Mathematik und Politik zusammenhält?:

Nun muss man sich allerdings hüten, auf Teufel komm raus (interdisziplinäre) Zusammenhänge zu suchen, wo vielleicht gar keine sind. Sowas führt allzu leicht dazu, dass die vermeintlichen Zusammenhänge an den Haaren herbeigezogen sind

(vgl. die häufigen „eingekleideten“ mathematische Textaufgaben in der Schulmathematik, bei denen ein mathematisches Verfahren in eine meist willkürlich gewählte, oft irre aktuelle außermathematische “Anwendung“ verpackt wird; in diesem außermathematischen Bereich ist die mathematische Fragestellung dann aber häufig völlig unrealistisch).

Beim gesuchten Zusammenhang zwischen der Mathematik und anderen Schulfächern (hier dem Schulfach Politik) fallen einem als Allererstes vermutlich Anwendungen der Mathematik in den anderen Schulfächern ein. Beim Schulfach Politik ist das z.B. der Fall, wenn inzwischen Wahlen durch (mathematische!) Computerprogramme beeinflusst werden:

Die Konsequenz aus alldem ist für mich klar: